한 해 20~30개씩 상폐

일러스트=adobefirefly

“제가 투자하는 ETF가 상장폐지된다는데 손해는 없나요?”

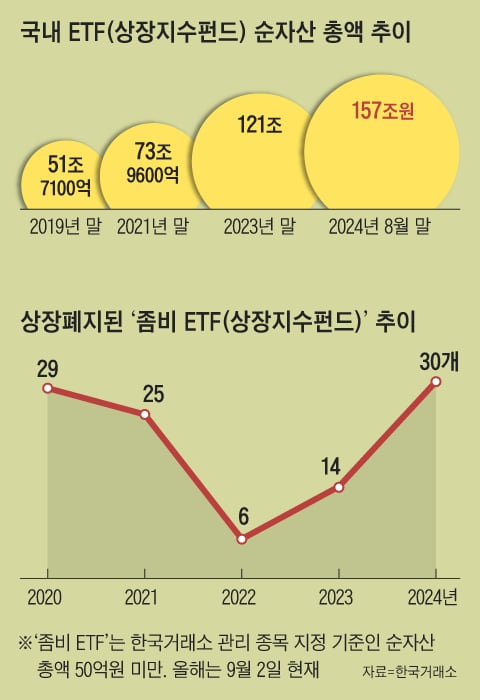

지난달 국내 ETF(상장지수펀드) 시장이 순자산 규모 150조원을 돌파하는 등 급성장하고 있다. 하지만 순자산 규모 50억원을 채우지 못해 상장폐지되는 이른바 ‘좀비 ETF’들이 올 들어 30개에 달하는 등 증가세다. 자산운용사들의 과도한 ETF 점유율 경쟁, 메타버스·유니콘 투자 등 특정 테마의 인기가 치솟을 때마다 비슷한 테마형 ETF를 우후죽순 출시하는 업계 관행이 원인이라는 분석이 나온다. 시간이 지나면서 도태되는 상품이 나오는 것이 당연하다는 시각도 있지만, 좀비 ETF가 늘수록 투자자들의 불안이 심화된다는 비판도 나온다.

그래픽=김하경

한 해 20~30개씩 ETF 상장폐지

5일 한국거래소에 따르면, 국내 ETF 시장의 순자산 총액은 지난달 말 157조원을 돌파했다. 2019년 말 51조7100억원에 불과했던 ETF 시장은 코로나 팬데믹 시기 분산투자와 높은 환금성 등의 장점을 내세우며 몸집을 불렸다.

ETF 수도 늘어 900여 개에 육박한다. 하지만 상장폐지되는 좀비 ETF도 늘고 있다. 2020년 29개, 2021년 25개가 상장폐지됐다가 2022년엔 6개로 확 줄었지만, 작년 14개에 이어 올해는 지난 2일까지 30개의 ETF가 상장폐지됐다.

상장사가 수익을 못 내는 좀비 기업이 돼도 이의신청·소송 등으로 버틸 수 있어 퇴출이 더딘 주식과 달리 ETF는 일정 기준에 미달하면 강제로 상장폐지된다. 한국거래소는 상장일로부터 1년이 지난 ETF들을 반기마다 순자산이 50억원 미만인 경우 관리 종목으로 지정한다. 이후 다음 반기 말까지도 50억원을 넘지 못하면 상장폐지 절차에 나선다. 거래소는 상장폐지 사유가 발생하면 운용사에 사전 통보하고, 운용사는 개선 계획을 내거나 자진 상장폐지한다. 한국거래소에 따르면, 지난달 30일 기준 순자산 50억원 미만인 좀비 ETF가 60개에 달해 상장폐지 위기에 놓인 ETF가 적지 않았다.

한국거래소 관계자는 “운용사들이 자체적으로 판단해 상장 효용 대비 비용이 많이 든다고 판단하면 자진해서 상장폐지를 결정하는 경우가 대다수”라고 했다.

테마형 과다 경쟁이 원인

좀비 ETF의 증가 현상 이면에는 “국내 자산운용사 간 과도한 점유율 경쟁, 테마형에 치중된 상품 출시 문화가 있다”는 비판이 나온다. 점유율 35% 이상씩 차지하고 있는 1~2위 대형 운용사가 특정한 ETF 상품을 출시해 투자자들을 선점할 경우 중소형 운용사들이 이를 따라가지 않는 것이 현실적으로 어렵다고 한다. 최근 다수 등장한 커버드콜 ETF, 월(月) 배당 ETF, 비만 치료제 ETF 등이 이러한 사례로 꼽힌다.

그러나 이는 특정 테마 투자 붐이 지나면 거래에서 소외되는 ETF가 늘어난다는 의미이기도 하다. 2020년 이후 상장폐지된 ETF들을 살펴봐도 ‘PLUS K-유니콘투자기업액티브’(2022년 7월 상장), ‘KBSTAR Fn K-뉴딜디지털플러스’(2020년 11월 상장), ‘KBSTAR KRX기후변화솔루션’(2021년 10월 상장) 등 혁신 기업 투자·뉴딜 산업·기후변화 등 한때 투자금이 대거 몰렸던 테마형 ETF들이 다수였다.

투자금 묶이고 시장 불안 키워

다만 ETF가 상장폐지돼도 투자자들이 직접적으로 금전적인 손실을 보지는 않는다. 자산운용사들은 ETF가 상장폐지되면 ETF가 투자했던 주식과 채권을 팔아 현금화한 뒤, 운용사 보수를 제외하고 투자자들에게 지급하기 때문이다.

그러나 투자자 입장에선 해지 상환금을 받기 전까지는 투자금이 묶일 수 있다. 믿고 투자한 테마형 ETF의 상장과 상장폐지가 반복되면 투자자들의 불안감이 커질 수도 있다. 김민기 자본시장연구원 연구위원은 “경쟁 속에 도태되는 상품이 나타나는 것을 나쁘게만 볼 수는 없다”면서도 “거래 대금이 적으면 ETF가 가진 본연의 장점인 환금성이나 유동성이 발휘되기 어렵다”고 했다.

한 증권업계 관계자는 “ETF 투자를 할 때는 수익률, 운용 보수뿐 아니라 순자산 총액과 ETF 거래량도 확인해 장기적으로 안정적인 운용이 가능한 상품인지 살펴야 한다”고 했다.

김승현 기자 mykim010@chosun.com

출처: 조선일보

.png)

.png)