벼랑 몰린 산업용 K로봇

지난달 23일 인천 남동공단에 위치한 유일로보틱스. 800평 규모의 공장엔 제작·개발 중인 로봇으로 가득했다. 레일을 따라 움직이는 직교 로봇과 사람의 팔 모양을 본뜬 다관절 로봇이 분주히 움직였다. 공장 한 가운데는 성인 남성 키보다 큰 거대한 다관절 로봇이 있었다. 유럽산 고사양 제품이다. 회사는 최근 대기업에서 수주한 철강코일 포장 로봇을 설계하기 위해 해외 로봇을 연구하는 중이었다.

언뜻 활기차 보이지만 회사의 고민은 컸다. 일본·중국 기업들의 저가 공세에 생존을 위협받고 있기 때문이다. 오민환 유일로보틱스 본부장은 “중국은 거대한 내수시장을 바탕으로 기술력을 키우더니 저가로 들어오고, 부품에 강한 일본 기업마저 중국에서 제조해 원가를 낮추고 있다”면서 “이대로 가면 5~10년 뒤에 한국 로봇 회사들이 살아 남아 있을지 모르겠다”라고 했다.

박경민 기자

실제로 일본과 중국 기업의 저가 공세로 한국 기업이 국내에서도 수주를 놓치는 사례가 잇따르고 있다. 지난해 3월 국내 한 완성차 기업은 공장에 도입할 산업용 로봇 공급자로 일본의 화낙(Fanuc)과 중국의 쿠카로보틱스(KUKA)를 선정했다. 입찰 규모나 조건은 알려지지 않았지만 업계에서는 두 업체가 현지(중국)보다도 30~40% 저렴한 가격을 제안한 것으로 보고 있다.

이에 HD현대로보틱스 등 5개 로봇 회사는 지난달 10일 산업통상자원부 무역위원회에 중국·일본 로봇 기업의 저가 공세에 대해 반덤핑 제소를 했다. HD현대로보틱스 관계자는 “2023년부터 피해가 잇따르고 있다”며 “국내 로봇 기업의 생존을 위해 정부의 정책적 지원이 절실하다”고 말했다.

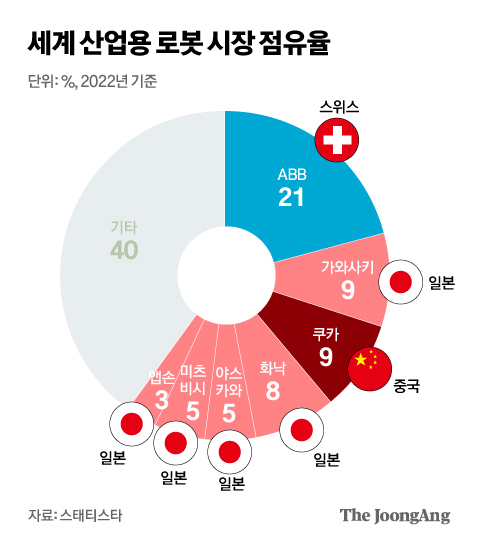

자동차·전자제품 공장 등 제조에 투입되는 산업용 로봇은 소수 글로벌 기업이 시장의 절반 이상을 점유하고 있다. 시장분석업체 스태티스타에 따르면 2022년 기준 스위스의 ABB(21%), 일본의 가와사키(9%), 화낙(8%), 야스카와(5%), 중국(독일 기업 인수)의 쿠카(9%) 등 5개 기업이 글로벌 산업용 로봇 시장의 52%를 차지했다. 후발주자인 한국 기업들은 소형 산업용 로봇 등을 중심으로 시장 확대를 꾀해 왔다. 하지만 최근 이런 저부가가치 시장까지 일본·중국 업체들이 저가로 밀고 들어오면서 국내 로봇 산업을 통째로 위협 중이다.

박경민 기자

고가 제품을 팔던 일본 기업은 중국 생산 기지에서 원가를 줄여 저가 공세에 동참했다. 로봇산업협회 관계자는 “최근 화낙이 중국 공장에서 만든 ‘메이드 인 차이나’ 제품으로 입찰하는 경우가 늘고 있다”고 말했다. 독일 기업이던 쿠카 역시 중국에 인수된 뒤 중국 생산량을 늘렸다. 로봇 업계 관계자는 “중국 내수 불황이 심해지자 화낙이나 쿠카가 한국으로 저가형 제품을 밀어내기 하는 중”이라고 말했다.

4일 관세청 수출입무역통계에 따르면 지난해 중국에서 들여온 산업용 로봇(협동로봇 포함) 수입액은 5716만9000달러로 전년(4025만 달러) 대비 42%가량 늘었다. 국내 로봇 기업의 98%를 차지하는 중소기업들은 생존의 위기를 느끼고 있다.

중국산 로봇 수입 42% 껑충…“국내 기업 5~10년 뒤 고사 위기”

반덤핑 제소에 참여한 이종주 나우로보틱스 대표는 “위로는 일본의 프리미엄 제품이 찍어 누르고, 아래로는 중국 제품들이 말도 안 되는 가격으로 치고 올라온다”라며 “한국산 로봇이 낄 틈이 없다”고 말했다. 국내 로봇 산업 매출은 2017년 5조5000억원 달성 이후 6년째 5조원 대에서 정체 중이다.

10년 전 중국은 ‘중국제조 2025’ 정책으로 로봇 산업을 10대 중점발전분야로 정하고 핵심 부품 자립화와 기술 발전을 추진했다. 산업연구원에 따르면 중국은 2018년 27.3%에 그쳤던 산업용 로봇 국산화 비율을 2023년 47.2%까지 끌어올렸다. 같은 해 한국 내 산업용 로봇 수입품의 시장점유율은 80.5%였다.

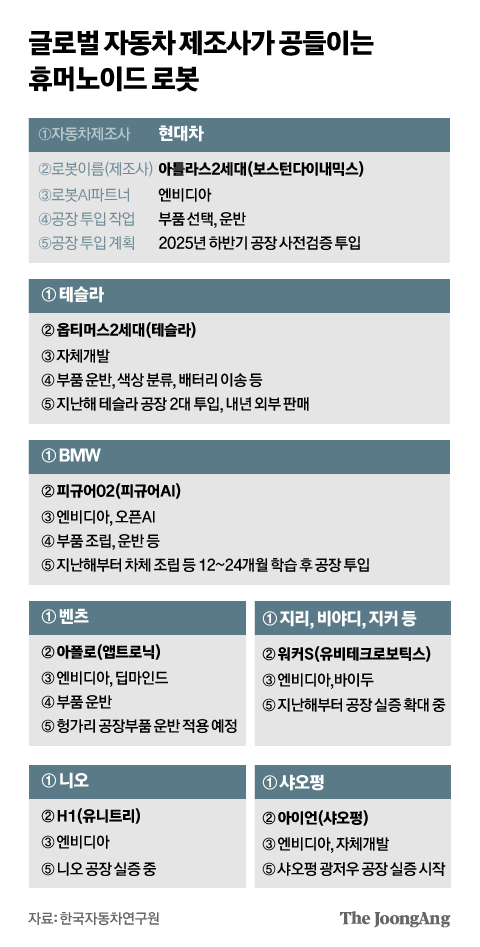

산업용 로봇 기술 생태계를 키우지 못하면, 휴머노이드(인간을 닮은) 로봇 시장도 외국 기업들에 빼앗길 수밖에 없다. 감속기, 서보 모터(위치·속도 제어기) 등 휴머노이드의 핵심 부품도 로봇 기술력에서 비롯하기 때문이다. 로봇공학과 인공지능(AI) 기술이 결합한 휴머노이드 로봇은 컨베이어벨트형 제조 방식을 대체할 제조업 혁신의 축으로 꼽힌다.

휴머노이드 로봇에서 기술력은 테슬라나 보스턴다이내믹스 등 미국 기업들이 가장 앞섰다고 평가 받지만, 상용화 속도는 중국이 우위다. 중국 유니트리는 이미 2000만원대 제품을 내놨다. 김용균 정보통신기획평가원 인공지능팀 수석은 “국내에선 레인보우로보틱스 빼고는 완제품 휴머노이드를 상용화한 사례가 없어 미국·중국과 기술 격차가 꽤 벌어졌다”라며 “도전하는 기업도, 뒷받침할 정책도 부족하다”라고 진단했다. 정부는 지난해 1월 발표한 제4차 지능형로봇 기본계획에서 2030년까지 민관합동으로 총 3조원 이상을 로봇 산업에 투자하겠다고 밝혔지만, 산업계에선 부족하다는 평가다. 박상수 산업연구원 연구위원은 “국내 로봇산업은 부품 기업과 완제품 제조사 간 협력을 유도하는 정책이 미흡하다”면서 “로봇 생태계를 키울 수 있게 정부 차원의 실증 및 보급 사업을 적극적으로 확대해야 한다”고 말했다.

이수정 기자 lee.sujeong1@joongang.co.kr

.png)

.png)