경기침체 속 5개월만에 2% 넘어

고환율속 유가 상승 휘발유값 9%↑

‘트럼플레이션’땐 추가상승 불가피

정부, 오늘 민생경제회의 물가 점검

소비자물가 상승률이 석 달 연속 상승세를 이어 가며 5개월 만에 다시 2%대로 올라섰다. 지난해 소비가 21년 만에 가장 큰 폭으로 감소한 가운데 미국발(發) 관세 전쟁 등 대내외 불확실성까지 확대되고 있어 경기 침체와 물가 상승이 동시에 나타나는 ‘S(스태그플레이션·경기 침체 속 물가 상승) 공포’가 커지고 있다.

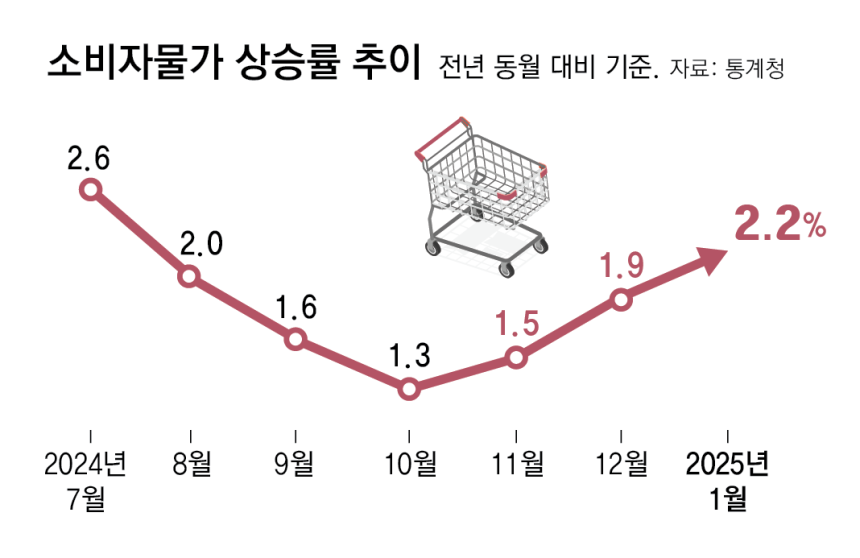

5일 통계청이 발표한 ‘1월 소비자물가 동향’에 따르면 지난달 소비자물가는 1년 전보다 2.2% 상승했다. 지난해 10월 1.3%까지 떨어지며 안정세를 보였던 소비자물가 상승률은 11월(1.5%)부터 다시 오르기 시작하더니 12월(1.9%)에 이어 지난달까지 3개월 연속 상승하며 2%대로 재진입했다.

● 석유류 가격 7.3% 급등, “물가 상승 견인”

물가 상승률이 5개월 만에 다시 2%대로 오른 데는 유가와 환율이 동반 상승하면서 해외에서 들여오는 원자재와 수입품 가격이 오른 게 큰 영향을 미쳤다. 국내로 들여오는 원유의 기준이 되는 두바이유는 지난달 배럴당 80.4달러로 지난해 12월보다 9.8% 뛰었고, 지난달 13일 1470원(오후 3시 30분 주간 종가 기준)을 넘어선 원-달러 환율도 1400원대에서 고공행진하고 있다.

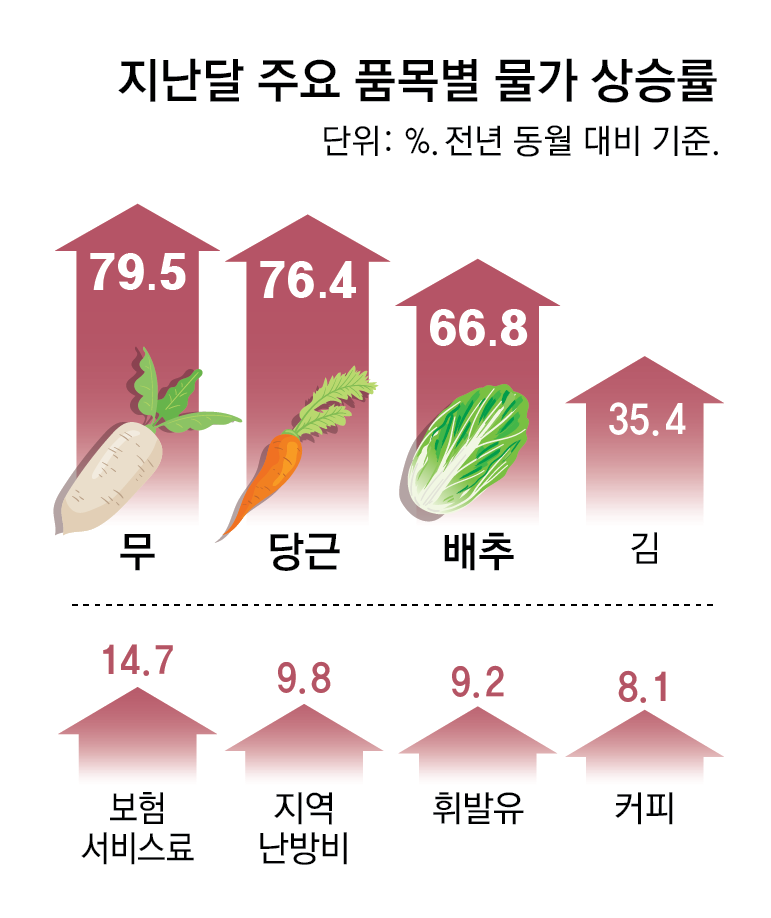

실제로 1월 석유류 가격은 1년 전보다 7.3% 올랐다. 지난해 7월(8.4%) 이후 가장 높은 상승률로, 휘발유와 경유가 각각 9.2%, 5.7% 뛰었다. 한국은행은 최근 환율 상승이 석유류 가격 등에 영향을 미치며 전체 물가 상승률을 0.1%포인트가량 밀어 올렸다고 분석한 바 있다. 외식을 제외한 개인 서비스 물가도 3.5% 올랐다. 실손보험료 등 보험서비스료가 14.7% 오른 것이 주요 배경으로 꼽힌다.

전체 농축수산물 물가는 1.9% 상승했지만 채소류(4.4%)와 축산물(3.7%), 수산물(2.6%) 모두 전체 물가 상승률을 웃도는 상승 폭을 보였다. 특히 무 값은 전년보다 79.5% 뛰었고, 배추 값은 66.8% 오르며 2022년 10월(72.5%) 이후 2년 3개월 만에 가장 큰 폭의 상승률을 보였다. 기상 악화로 산지 출하 물량이 감소한 게 큰 영향을 미쳤다. 정부는 ‘금(金)값’이 된 배추 가격을 잡기 위해 중국산 배추를 수입해 국내 시장에 공급할 예정이다. 김은 35.4% 올라 1987년 11월(42%) 이후 37년 2개월 만에 최고 상승률을 보였다.

라면, 돼지고기 등 구입 빈도와 지출 비중이 높은 144개 품목으로 구성돼 서민들의 체감물가를 반영하는 생활물가지수도 2.5% 올라 지난해 7월(3.0%) 이후 가장 높았다.

● 외화보유액, 4년 7개월 만에 최저… ‘트럼플레이션’도 변수

5일 서울 중구 하나은행 위변조대응센터에서 은행 관계자가 달러화에 돋보기를 갖다 대고 있다. 양회성 기자 yohan@donga.com

단기간에 고유가, 고환율을 탈피할 만한 카드가 마땅치 않은 데다 대내외 불확실성 등 추가 악재도 여전한 만큼 들썩이는 물가를 잡기는 쉽지 않다는 관측이 나온다. 환율 방어의 ‘방파제’ 역할을 하는 외환보유액까지 4년 7개월 만에 최저로 떨어졌다. 한국은행에 따르면 1월 말 기준 외환보유액은 4110억1000만 달러로 집계됐다. 지난해 12월보다 45억9000만 달러 줄어든 규모로, 2020년 6월 이후 가장 적다.

도널드 트럼프 미 행정부발 고관세 정책이 물가를 끌어올리는 ‘트럼플레이션(트럼프+인플레이션)’ 영향에 따른 불확실성도 만만치 않다. 지난해 소매판매액지수가 전년 대비 2.2% 줄어 2003년 카드대란 사태(―3.2%) 이후 21년 만에 가장 크게 줄어드는 등 내수는 얼어붙었는데 물가 상승 압박은 커지는 것이다. 스태그플레이션 우려가 제기되는 이유다.

강성진 고려대 경제학과 교수는 “현재 환율이나 국제 유가 상황을 고려하면 당분간 소비자물가는 상승 압력이 있을 수밖에 없다. 추가경정예산(추경)도 물가 상승 요인”이라면서 “다만 내수가 워낙 부진한 상태라 상승 폭은 제한적일 수 있다”고 말했다.

세종=정순구 기자 soon9@donga.com

세종=김수연 기자 syeon@donga.com

.png)

.png)