금 광풍, 어디까지 오를까

“금괴를 옮겨라.” 월가 은행권이 때아닌 ‘금괴 수송 작전’에 열을 올리고 있다. 세계 최대 금 보관소인 영국 영란은행이 위치한 시티오브런던의 스레드니들 거리 지하의 금고에서는 지난달 금 151.41t이 빠져나갔다. 이는 런던 금시장협회가 지난 2016년 집계를 작성하기 시작한 이래 월간 기준 가장 큰 폭의 감소세다. 비단 영란은행뿐 아니다. 월가 은행이나 헤지펀드의 금 관계자가 영국 런던의 금 상가나 스위스의 금 제련소 등에서 금을 매입한 뒤 미국으로 대거 운반하면서 이른바 ‘대서양 횡단 골드러시’가 거세지고 있다. 금값도 치솟고 있다. 20일(현지시간) 장중 뉴욕상품거래소에서 금 선물 온스당 2970달러 선까지 오르면서 3000달러에 육박했다. 사상 최고치다.

김영옥 기자

‘신(新) 골드러시’는 도널드 트럼프 미국 대통령의 취임 이후 불붙었다. 로이터통신에 따르면 미국 대선이 있었던 지난해 11월 말 이후 뉴욕의 금 재고는 578.56t이 폭증했다. 트럼프 대통령의 관세 정책에 따른 경제 불확실성에 대한 우려로 금 수요가 치솟으면서다. 관세 경고가 해외 창고에 보관된 금을 미국으로 조기 이송하도록 만들었다. 금 가격이 치솟으며, 국가 간 금 가격의 차이도 이례적으로 벌어지고 있다. 20일(현지시간) 미국 뉴욕상업거래소(COMEX)에 서 4월 인도분 금 선물 가 격(종가 기준)은 트로이온스당(이하 온스당) 2956.10달러에 거래됐다. 반면 이날 런던의 금 가격은 뉴욕 금값보다 20달러 이상 낮았다. 이로 인해 영란은행에서 금을 인출하기 위해서는 4~8주가 걸리는 등 대기가 길어지고 있다. 월스트리트저널(WSJ)은 “최근의 골드러시는 세계 무역을 재편하려는 트럼프 대통령의 행보가 국제 시장에 어떤 파장을 일으키는지 보여준다”고 전했다.

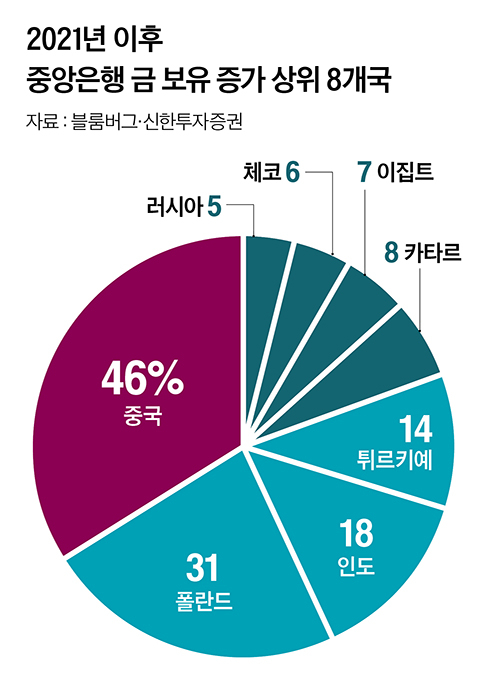

각국 중앙은행이 경쟁적으로 금을 매입하는 점도 주목할 만하다. 블룸버그에 따르면, 2021년 이후 중앙은행 금 보유 순증 규모는 200만 온스에 달한다. 국가별로는 중국(46%), 폴란드(31%), 인도(18%), 튀르키예(14%), 카타르(8%) 등의 매입이 두드러졌다. 하건영 신한투자증권 연구원은 “중앙은행의 금 보유 규모 확대 국가는 공통으로 미국과 군사적·외교적 동맹 관계가 약하거나, 지정학적 긴장감이 고조되거나 추후 발발할 가능성이 큰 지역”이라고 말했다. 트럼프 2기 출범 이후 동맹국의 개념이 모호해지는 만큼, 주요 국가가 달러 이외 기축통화 보유 욕구가 커질 가능성이 있다고 봤다.

금 3000달러, 역사적 고점이자 심리적 저항선

인플레이션 리스크도 금 매수세를 부추기는 요인이다. 관세로 인해 물가상승 압박이 커지면서 헤지 수단으로 금에 대한 관심이 늘었다. 단 금리 인하 기대감 약화는 금 가격 상승에 부정적 요인이 될 우려도 있다. 이영훈 삼성증권 연구원은 “트럼프의 관세 정책이 물가를 자극할 경우 금리 인하 기대감이 약화할 수 있으나, 경기에 대한 우려 및 관세 불확실성이 안전자산 선호를 자극할 것”이라며 “이외 유로존의 금리 인하 사이클 지속, 상장지수펀드(ETF 매수세 지속) 등이 금에 우호적인 요인”이라고 분석했다.

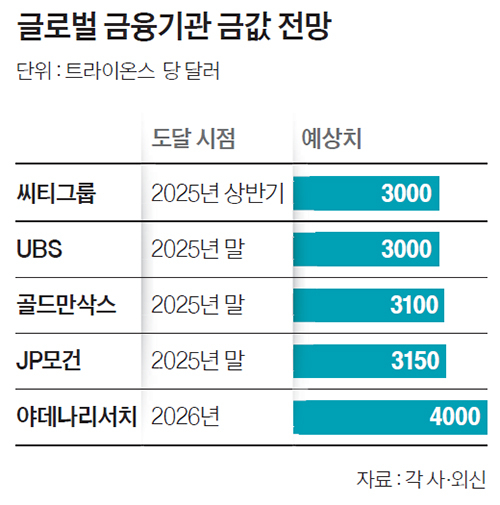

글로벌 금융기관 금값 전망

그러나 단기급등에 따른 경고음도 상당하다. 특히 금 투자 ‘포모’(FOMO·나만 소외된다는 두려움) 현상은 주의해야 한다. 금 투자 확산은 전 세계적인 현상이지만, 국내 과열 분위기가 심상찮다는 분석이다. 수요 폭증으로 은행권의 골드바 판매 중단이 속출하고, 급기야 국내 금값이 국제 금값보다 약 20%나 비싼 ‘김치 프리미엄’ 현상도 나타났다. 이는 탄핵 정국과 맞물린 불확실성 여파가 크다는 진단이다. 유상훈 신한은행 이촌동PWM 팀장은 “한국의 현재 정치적인 불안이 기성세대에게 금을 사고 싶게 부추기는 요인이 되고 있다”고 전했다. 다만 ‘김치 프리미엄’ 현상은 점차 완화되는 양상이다. 20일 국제 금 시세는 전 거래일 대비 0.37% 올랐지만, 국내 금 시세는 2.23% 빠졌다. 김현섭 KB국민은행 골드&와이즈 더 퍼스트 도곡센터장은 “앞으로 김치 프리미엄이 사라지면 국내 금 가격이 국제 금보다 빠르게 떨어질 수 있는 만큼 투자 상품 선택에 유의해야 한다”고 말했다. 금 투자방법으로는 은행 골드뱅킹, 금 펀드, 상장지수펀드(ETF), 실물 금·은 거래 등이 있다. 일반적으로 가장 추천하는 방법은 KRX금시장을 이용해 주식처럼 금을 1g 단위로 거래하는 것이다. 다만 현재는 김치 프리미엄 현상으로 인한 가격 거품 우려로, KRX 금 현물 지수보다 국제 금 현물 지수 또는 금 선물 지수를 추종하는 방식이 추천된다. 위기 대비 자산으로는 금 실물(골드바, 금반지 등)도 좋다. 금값 폭등기는 화폐 가격이 폭락하는 위기 상황일 수 있어서다. 예외적으로 국가가 경제적 위기 시 달러와 금의 인출을 제한할 수 있다.

1년새 38% 상승, 은 주목하라는 조언도

현재 금값은 온스당 3000달러를 목전에 두고 있다. 3000달러는 역사적 고점이자 일종의 저항선으로 인식된다. 2차 오일쇼크가 발생한 1980년(온스당 2946달러)이 이전 고점이다. 주요 투자은행(IB)은 올해 전망했던 금값을 올려 잡고 있다. 골드만삭스는 올해 연말 금값 전망치를 온스당 3000달러에서 3100달러로 상향 조정했다. JP모건도 올해 전망치를 2950달러에서 3150달러로 올렸다. 야데니리서치는 “금 가격이 곧 온스당 3000달러를 돌파하고 내년에는 4000달러까지 오를 수 있다”고 전망했다.

그래픽=이현민 기자

금 투자는 장기적 관점에서 분할 매수 전략이 추천된다. 『골드 플레이션』의 저자인 조규원 금 투자전략가는 “금의 매수 타이밍을 알 수 있는 RSI(상대강도지수)가 현재 과매수 구간에 있다”고 말했다. 인베스팅닷컴에 따르면 19일 기준 금 선물(4월물)의 RSI는 72를 기록했다. RSI는 70 이상이면 과매수, 30 이하면 과매도 가능성이 크다. 그러나 역대 금 가격 추세와 공급량 감소 등에 견줘 보면, 장기적 상승세는 이어질 것으로 지속적 관심을 당부했다. 그는 “금 상승 사이클이 시작되면 미국의 본원 통화량과 미국 금 보유량이 1대 1이 되는 수준까지 상승했으나, 현재 7분의 1수준에 불과하다”며 “2019년 시작된 금의 상승 사이클은 앞으로도 5년 이상 이어질 가능성이 크다”고 말했다.

금보다 은(銀)을 주목하라는 주장도 나온다. 19일 기준, 은 선물(3월물) 가격은 온스당 33.36달러다. 최근 1년 약 38% 상승했다. 같은 기간 금은 약 45% 상승했다. 금은비(Gold-Silver Ratio)는 금 1온스를 은 몇 온스로 살 수 있는지를 나타내는 지표이다. 쉽게 말해, 금값이 은값보다 몇 배나 비싼지를 보여준다. 1990년대 이후 지난해까지 연도별 평균 금은비는 69다. 현재 금은비는 88로 은값이 상대적으로 저평가 됐다는 분석이다. 최진영 대신증권 연구원은 “금 가격이 역사적 고점에 도달한 상황에서 은 가격은 상대적으로 저평가돼 있다”며 “특히 글로벌 최대 산업금속 소비국인 중국의 추가 부양은 산업 수요만 60%에 달하는 은 가격 상승에 매력적인 요인”이라고 진단했다.

배현정 기자 bae.hyunjung@joongang.co.kr

.png)

.png)