OECD ‘지역과 도시’ 보고서

그래픽=양인성

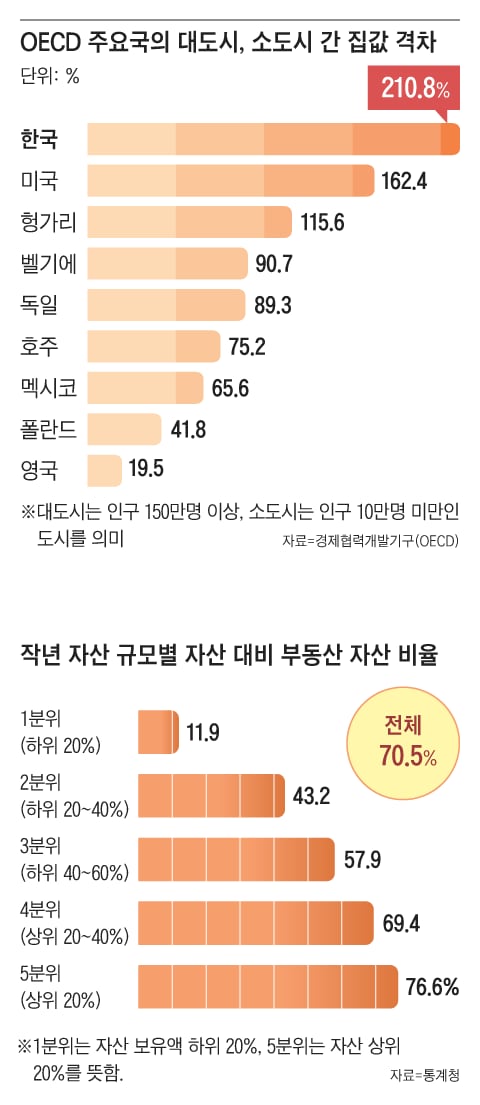

경제협력개발기구(OECD)가 최근 보고서에서 도시 규모에 따라 집값 격차가 가장 큰 나라로 한국을 꼽았다. OECD가 집계한 18국 중 한국에서만 인구 150만명 이상인 대도시의 평균 집값이 10만명 미만 소도시의 3배 이상으로 나왔다. 급격한 저출생·고령화로 지방은 소멸하는 반면, 자산을 형성하고 증식할 수단으로 여전히 수도권 부동산 수요가 큰 한국의 현실이 고스란히 반영된 수치다. 한국에서 150만명 이상 도시는 서울, 부산, 인천, 대구 등이고, 10만명 미만은 경북 상주, 경기 동두천, 강원 동해 등이다.

전문가들은 더 나아가 앞으로는 수도권 안에서도 서울 강남·경기 남부와 나머지 ‘변방’으로 구분될 것이란 관측까지 내놓고 있다. 이대로면 한국은 최악의 부동산 양극화 사례로 남게 될 것이란 우려가 나온다.

그래픽=양인성

OECD 평균 대도시-소도시 집값 격차 86%, 한국은 211%

OECD는 지난해 말 발간한 ‘한눈에 보는 지역과 도시’ 보고서에서 지난 10년간(2013~2023년) OECD 회원국 내 인구 150만명 이상 대도시의 평균 집값은 68% 뛰었다고 집계했다. 이 기간 인구 10만명 미만 소도시는 16% 오르는 데 그쳤다. 이에 따라 2023년 기준 OECD 회원국의 대도시 집값은 소도시 집값보다 평균 86% 높았다.

그런데 한국은 보고서에서 집계된 OECD 회원국 18국 중 도시 규모에 따른 집값 격차가 가장 컸다. 한국 대도시 평균 집값은 전체 평균보다 66.3% 높았지만, 소도시 평균 집값은 전체 평균보다 46.5% 낮았다. 이에 한국 대도시 평균 집값은 소도시 평균보다 211% 높은 것으로 추산된다. 대도시와 소도시 간 평균 집값 격차가 200%를 넘는 곳은 한국이 유일했다. 100%를 넘는 국가도 따져 봐도 헝가리(116%)와 미국(162%)까지 합쳐 3곳뿐이다. 반면 영국(19.5%)과 폴란드(41.8%) 등 격차가 50%에 못 미치는 국가들도 있었다.

OECD는 인구가 많으면 주택 수요가 늘어나면서 집값이 오르는 게 정상적이지만, 급격한 가격 상승은 주택 시장의 불균형을 불러온다고 지적했다. 과도하게 오른 집값은 대도시 주민들의 구매력을 떨어뜨려, 주택 구입을 포기하거나 소득과 자산의 대부분을 주거에만 쏟아부어야 하는 상황이 발생할 수 있다는 것이다.

‘자산=부동산’인 한국인, 지역 소멸로 엎친 데 덮친 격

세계 최고 수준의 집값 격차는 ‘부동산 자산가’인 동시에 ‘하우스 푸어(집에 자산이 집중돼 가계 여유가 없는 사람)’인 한국인을 양산했다. 통계청에 따르면, 지난해 자기 집을 소유한 가구의 평균 자산(7억2000만원) 가운데 부동산 비율은 79%(5억7000만원)에 달했다. 자산이 많을수록 부동산 편중 현상은 더 심했다. 지난해 자산 5분위(상위 20%) 가구의 평균 자산(16억5000만원) 가운데 77%(12억6000만원)는 부동산이었다. 자산 4분위(69%)·3분위(58%)까지도 부동산이 절반 이상을 차지한다.

지역 소멸이 가속화되며 대도시와 소도시 간 인프라 격차가 커진 것도 한국인을 하우스 푸어로 내몰았다. OECD는 이번 보고서에서 지역별 대중교통 품질을 측정했는데, 한 지역 거점에서 8km 이내에 있는 목적지에 대중교통으로 30분 이내에 도착할 수 있는 곳의 비율을 추렸다. 일례로 경북 구미시는 전체 지역의 34.8%만 도달 가능해, 대전(65.2%), 울산(68.1%) 등과 격차가 컸다. 서진형 광운대 부동산법무학과 교수는 “수도권 집값이 천정부지로 치솟아도 어떻게든 감내하려 할 만큼 대도시와 소도시 간 교육·의료·교통 인프라와 일자리 환경 격차가 벌어진 상태”라고 했다.

대도시 내도 ‘양극화’ 가능성

대도시와 소도시 간 집값 양극화는 대도시 내 양극화로까지 번지고 있다. 똑같은 서울이더라도 노·도·강(노원·도봉·강북)과 강남 3구(서초·강남·송파) 간 격차가 계속 벌어지고 있다. KB부동산에 따르면, 2015년 1월 4.1배이던 수도권 아파트 5분위 배율은 지난달 7.5배까지 치솟았다. 수도권 아파트 중 가격이 상위 20%인 아파트들의 평균 가격이 하위 20%인 아파트들의 평균 가격보다 7.5배 높다는 것이다.

“지역 거점 특화 개발 필요”

산업 기반도 서울 강남과 경기 남부 지역에 몰리고 있어 양극화 우려는 더 커지고 있다. 여수, 울산 등 지역 산업단지는 고전을 면치 못하고 있지만, 부천 대장 신도시(SK)와 용인(삼성) 등 수도권에서는 새로운 산업단지가 형성되고 있다. 주택 수요가 큰 청년들이 일자리를 따라 이 지역으로 몰리면서 격차는 더욱 벌어지게 된다는 것이다. 김현수 단국대 도시계획·부동산학과 교수는 “지역 양극화를 풀려면 지역 하나하나를 살리는 게 아니라 기존 도심에 필적할 인프라를 갖춘 거점 단위로 묶고, 주거와 관광, 산업 등 특화 기반을 마련해야 한다”고 했다.

강우량 기자 sabo@chosun.com

.png)

.png)